Von preußischen Junkern und Familiengütern

Der Begriff „Junker“ ist bereits seit dem Mittelalter bekannt. Damals war „Jungher“ die Bezeichnung für Söhne aus adeligem Hause. Später bezeichnete der Begriff den niederen Adel. Die Geschichte des preußischen Junkertums beginnt mit der Kolonisation des slawischen Siedlungsraumes im Osten im 13. Jahrhundert. In den eroberten Gebieten belehnten die Fürsten ihre niederadeligen Gefolgsleute mit Land. Diese zumeist kleinen Lehen versuchten die Herren durch Erwerb oder Erbschaften zu vergrößern, um ihre wirtschaftliche und machtpolitische Position zu stärken. Im sog. „Landbuch“ Kaiser Karls IV. von 1375 werden unter anderem auch Besitz- und Eigentumsverhältnisse aufgezeichnet. In dieser systematischen Erfassung sowie aus weiteren Urkunden der folgenden Jahrhunderte ist zu erkennen, wo überall die Familie v. Stülpnagel in der Uckermark ansässig war.

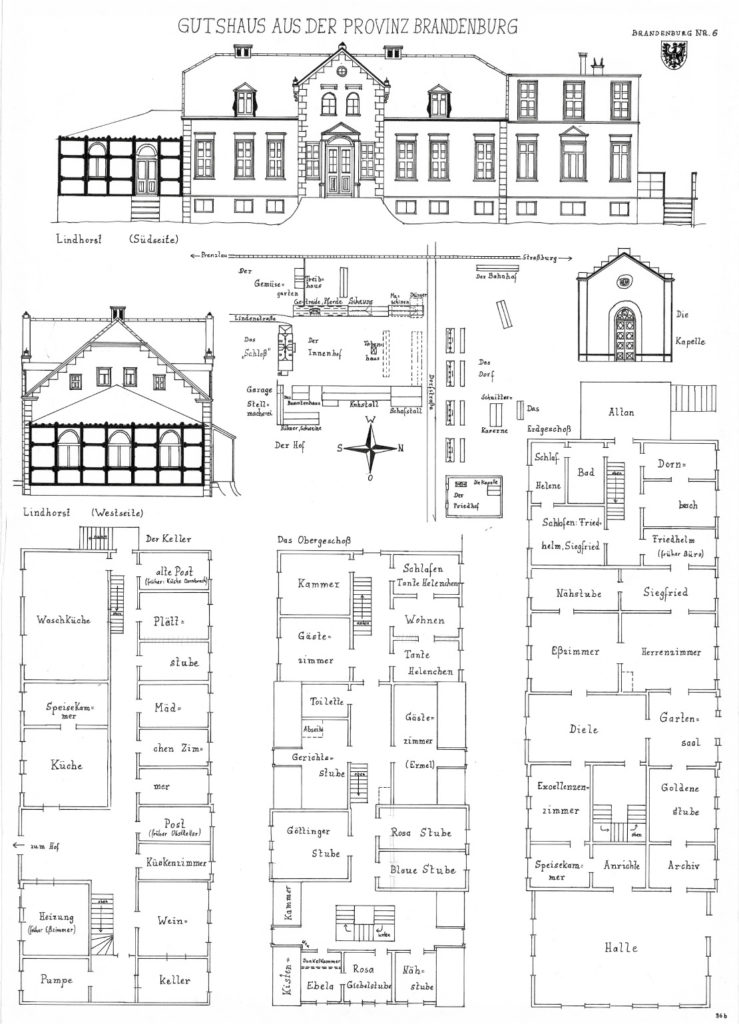

Schnell entwickelten sich die Güter zu einem eigenen Herrschaftsraum, der Gutsherr war alles in Personalunion: Arbeitgeber, Grundeigentümer, dazu Gerichtsherr und oberster Polizist, ihm oblag die Auswahl der Pastoren (Patronatsrecht) und die Anstellung und Bezahlung von Lehrern. Der Gutsherr entschied über Wirtschaft und Familienleben seiner Bauern. Das sog. „Zeitbuch“ des Wolf v. Stülpnagel (VI/31, 1593-1666) über die Jahre 1621–1650 auf seinem Gut Taschenberg beschreibt diese Verhältnisse eindrücklich: Die Gutsherrschaft war vor allem ein komplexes System gegenseitiger Unterstützung und Abhängigkeit bei allerdings ungleichen Machtverhältnissen. Erst im Zuge der Preußischen Reformen (1807–1816) änderten sich die Rahmenbedingungen langsam. Die Industrialisierung schließlich untergrub die wirtschaftliche Basis der Junker. Der Boom konzentrierte sich auf die westlichen Regionen Preußens, der Osten blieb zurück. Mit dem Ende des Kaisertums fielen Steuerprivilegien weg, der wirtschaftliche Druck auf die Landwirtschaft wuchs weiter und manche Güter gingen bankrott. In Angst vor dem sozialen Abstieg flüchteten manche Junker auch in extremistische Positionen. 1945 ging die Lebenswelt der preußischen Landadeligen unwiederbringlich verloren.

Taschenberg wird als Stammgut des Geschlechts v. Stülpnagel angesehen. Von 1375 bis 1886 hatte die Familie v. Stülpnagel hier ihren Sitz. Die Gesamtgröße Taschenbergs betrug im Jahre 1375 44 Hufen, an denen Claus (VI) aber nur einen Anteil von 1½ Hufen besaß. Es ist anzunehmen, dass er hier nur ein einfaches Haus bewohnte und für […]

Das Rittergut Grünberg wurde erstmals 1400 bei der Belehnung der Familie v. Elsholtz erwähnt. In den Stülpnagelschen Besitz kam Grünberg 1714, als es nach einem Erbstreit unter den Vorbesitzern an Wolff Leopold v. Stülpnagel (VIII/42, 1674-1730) verkauft wurde. Zwischen 1731 und 1750 wurde das Gutshaus mit seinen beiden Seitenflügeln im damals herrschenden Stil Louis XV. […]

Lübbenow 1860 Stich nach A. Duncker 1375 wurden in Lübbenow die Familien v. Holtzendorf und v. Gloeden als Landbesitzer genannt. Bereits 1441 hatte auch die Familie v. Stülpnagel Anteile in Lübbenow. 1763 wurde das Gut Lübbenow an Heinrich-Gottfried v. Dargitz veräußert. Seine Tochter Auguste war in erster Ehe mit Karl Gottlob v. Stülpnagel (X/61, 1753-1802) […]

Gutshistorie

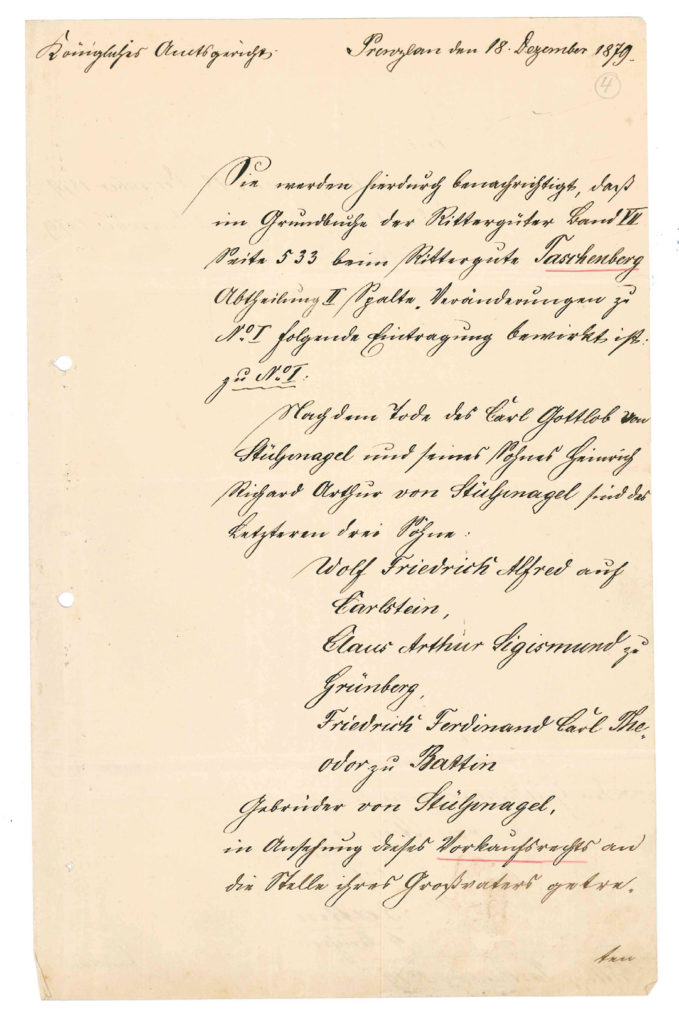

Urkunde „Vorkaufsrecht“

Güter mit ihrem Besitz an „lebendem und toten Inventar“ wurden im Laufe der Jahrhunderte häufig verkauft, verspielt oder sogar „versoffen“. Es gibt nur wenige Güter, bei denen das nicht oder nur selten stattfand.

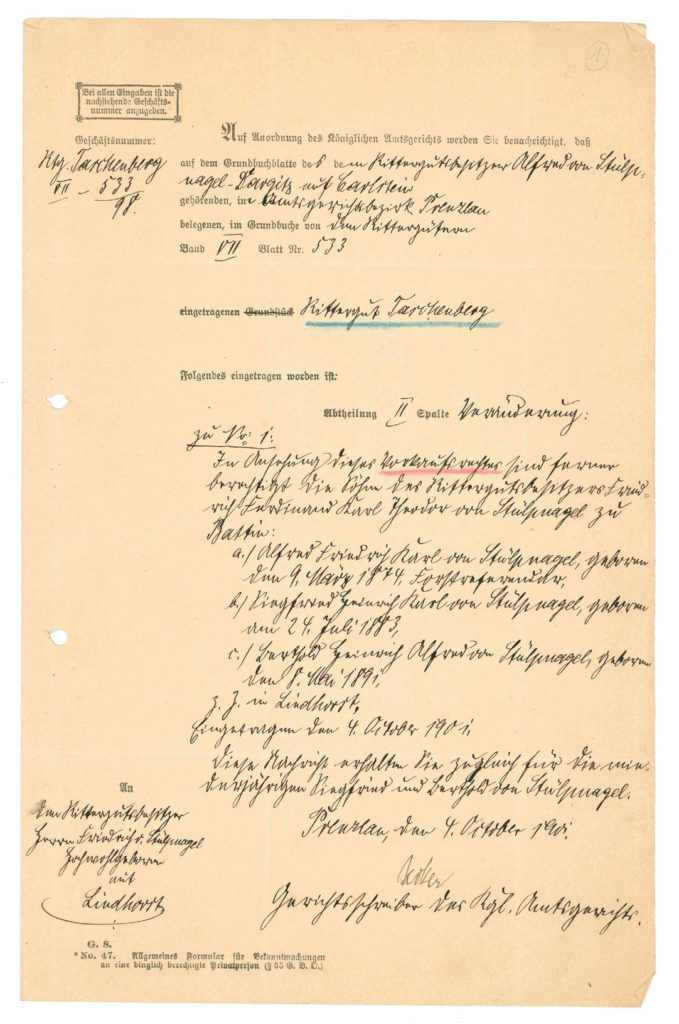

Taschenberg und Lindhorst gehörten dazu. Taschenberg fiel 1902 mit dem Tod von Alfred v. Stülpnagel (XIII/193) nach über 510 Jahren an die Familie v. Kalitsch. Lindhorst blieb von 1375 bis 1945, also 570 Jahre im Familienbesitz. Dies ermöglichte unter anderem ein in der Familie vereinbartes Vorkaufsrecht.

Grundbuch

Eigentümer: Alfred v. Stülpnagel

(XIII/193)

Das Schreiben ist an Friedrich v.

Stülpnagel (XII/134) gerichtet.

Gutsleben und Ereignisse

Im sogenannten „Zeitbuch“ des Wolf v. Stülpnagel (VI/31) aus der Zeit von 1620 bis 1650 werden neben Familiendaten vor allem Geschehnisse auf den Besitzungen der Familie festgehalten: Hofübergaben, Verträge, Treuebekenntnisse, Hurensachen, Geldgeschäfte, ein Bericht über den Zustand der Höfe nach dem Dreißigjährigen Krieg u.v.m.

Das Leben der Gutsherrschaft

Schulische Bildung und die Möglichkeiten eines Studiums verschafften der Gutsherrschaft den sozialen Aufstieg, manchmal einhergehend mit einem daraus resultierenden höheren Lebensstil. Mit persönlichen Kontakten, einer guten Bewirtschaftung und einer standesgemäßen Heiratspolitik konnten die wirtschaftlichen Verhältnisse ausgebaut werden.

Auch wenn durch den Krieg und seine Folgen viele Schriften und Familienobjekte verloren gegangen sind, zeichnen die vereinzelt geretteten Erzählungen, Bilder, Dokumente und Urkunden die gutsherrschaftliche Geschichte der Familie v. Stülpnagel doch recht anschaulich nach.

Nach Kriegsende wurden sehr bald alle landwirtschaftlichen Betriebe über 100 ha enteignet, in kleine Parzellen aufgesiedelt und jeder Landarbeiter sowie Flüchtling bekam 5 ha Land. Die Umsetzung wurde am 11.9.1945 in der „Verordnung zur Bodenreform“ geregelt. Ungewöhnlich und ziemlich einmalig ist, dass auch Helene v. Stülpnagel (XIII/196) eine solche Siedlerstelle erhielt. Dies ist wohl auf den guten

Leumund ihrer Arbeiter*innen und auch der russischen Kriegsgefangenen zurück zu führen. In der Hoffnung, in Lindhorst bleiben zu können, erlernte ihr Sohn Siegfried (XIV/257) den Beruf des Landarbeiters, den er Ende 1946 mit der Landarbeiterprüfung abschloss. Noch im September 1947 erhielt Helene vom Kreis Prenzlau eine „Bleibebestätigung“, doch bereits am 12.11.1947 erfolgte ihre Ausweisung: Sie musste den Kreis Strasburg innerhalb von 24 Stunden verlassen.

Die Entwicklung der Landwirtschaft in der DDR

Bereits 1948 traten Fehlentscheidungen der Bodenreform von 1945 massiv zu Tage.

Die kleinen Neubauern-Parzellen erwiesen sich als unrentabel. Bauernhöfe mit 20 ha und mehr wirtschafteten zwar ertragreicher, konnten sich aber durch die kontinuierlich steigenden Ablieferungsquoten an den Staat nicht behaupten. Die Folgen waren u.a. eine zunehmende Aufgabe von Kleinbauern- Hofstellen, Großbauern, die in den Westen flüchteten, und eine unzureichende Produktivität, die mit Engpässen landwirtschaftlicher Produkte für die Versorgung der Bevölkerung einherging.

Nach dem Vorbild sowjetischer Kolchosen wurde ab 1952 unter der Leitung der SED die Zwangskollektivierung in der Landwirtschaft durchgeführt. Unter enormem Druck der Staatsregierung wurden bisher eigenständig wirtschaftende Einzelbauern gezwungen, sich in Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) zusammenzuschließen; sie sollten nach zentralen staatlichen Vorgaben wirtschaften, was die Probleme allerdings noch verstärkte. Auf die Phase der Kollektivierung folgte die Industrialisierung und Spezialisierung der Landwirtschaft. Die Arbeitsverhältnisse und Produktionsprozesse auf dem Lande sollten denen der Industrie in den Städten angepasst werden. Die geringe Produktivität aufgrund staatlicher Überregulierung und mangelnder Investitionen blieben Dauerprobleme.