„Es gibt nur eine Moral für beide Geschlechter“

Anna Pappritz (1861-1939) Tochter von Carl Richard Pappritz und seiner Frau Pauline, geb. v. Stülpnagel [XII/142] (1830-1911)

Als sie am 9. Mai 1861 im märkischen Radach (heute Radachów) das Licht der Welt erblickte, deutete noch nichts auf die spätere Prostitutionsexpertin und Weltenbummlerin hin. Sie lernte nach eigenen Aussagen weder eine Schule noch ein Pensionat kennen. Von Beginn an wurde sie auf ein Dasein vorbereitet, das nur ein Ziel kannte: die Ehe. Dabei war ihr Vergleichsmaßstab stets die Freiheit, die ihren Brüdern zustand: „Ich beneidete meine Brüder. Nicht mit dem hässlichen Neid der Missgunst, sondern mit dem Gefühl, mit dem ein gefangener Vogel den freien Genossen nachblickt, wenn sie froh ins Weite ziehen. Ich bedauerte und beklagte es täglich, dass ich kein Junge sei; dass auch ein Mädchen ein Recht auf Entwicklung, auf Selbständigkeit, auf Betätigung und Glück haben könne – dieser Gedanke kam mir nie“ . Am 18. Januar 1901 wurden zwei der drei Brüder in den Preußischen Adelstand erhoben, ein Privileg, von dem Anna ausgeschlossen blieb.

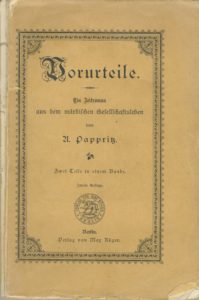

Nach dem Tod des Vaters zog sie 1884 mit ihrer Mutter und dem jüngsten Bruder Richard nach Berlin. Hier veröffentlichte sie u.a. den Roman „Vorurteile“ (1894), in dem sie die Lebensanschauung der Kreise, in denen sie aufgewachsen war, schildert. Gleichzeitig gerät der Roman zu einer Abrechnung mit ihrer Herkunft . Die Suche nach einem selbstbestimmten Leben war für Anna Pappritz schon früh das entscheidende Lebensthema.

Und so ist dies auch der alles bestimmende Konflikt der Figur Hertha, in der sie sich selbst beschrieben hat: „Gibt es die Möglichkeit, als ledige Frau in ihrer Zeit einen eigenen Lebensweg zu gehen (als Frau und als „Krüppel“) oder geht es darum, sich in sein Schicksal zu fügen und seine Erfüllung im „ewigen Leben“ zu suchen (so der Rat des Pastors Ellers)?“ Dieser Zwiespalt und die immer wieder gestellte Frage nach einem strafenden oder liebenden Gott sind es, die sich – abgehandelt an der Figur der Hertha – durch den Roman ziehen. Hertha führt kein eigenständiges Leben, sie entwickelt sich als Person nicht. Der Roman zeigt die Vormachtstellung des männlichen Lebensweges, der auf weiblicher Ohnmacht basiert. Am Ende des Romans nimmt sich Hertha das Leben: statt den Kampf gegen die Verhältnisse und für ein selbstbestimmtes Leben aufzunehmen, entscheidet sich die weibliche Hauptfigur für den Selbstmord als letzte selbstbestimmte Tat!

Die Veröffentlichung dürfte einen ziemlichen Skandal in der Pappritzschen Familie ausgelöst haben, denn es ist nicht schwer, den damals lebenden Familienangehörigen die von Anna Pappritz ausgedachten Protagonistinnen und Protagonisten des Romans an die Seite zu stellen. So eröffnet der Roman die Möglichkeit, das Leben, an dem Anna Pappritz ihrer Selbstaussage nach gelitten hat, nun mit den Augen der Familie zu sehen. „Mit Hilfe dieses „stellvertretenden Erlebens qua Literatur“ hat sich Anna Pappritz endgültig aus der Rolle als Rittergutstochter verabschiedet und bricht zu neuen Ufern auf – die interessanterweise in London liegen.“

Ihre erste größere Reise, die sie allein unternahm, führte sie 1895 aus gesundheitlichen Gründen zur Erholung von einer Atemwegserkrankung nach England. Hier wurde sie auf den skandalösen Umgang der Gesellschaft mit Prostituierten aufmerksam und begegnete Vertreterinnen des dortigen Abolitionismus (von lateinisch abolitio „Abschaffung“). Diese Bewegung setzte sich dafür ein, die Reglementierung der Prostitution aufzuheben. Anna Pappritz gründete 1899 den deutschen Zweig der Internationalen Abolitionistischen Förderation und setzte sich u.a. ein für die Freiheit und Würde der Prostituierten und gegen repressive Maßnahmen wie Kasernierung und Zwangsumerziehung. Der Kampf gegen doppelte Moral sowie die Forderung nach der kompletten Gleichstellung der Geschlechter wurde ab 1900 zu ihrem Lebensinhalt.

Anna Pappritz war eine der wichtigsten Vertreterinnen der Prostitutionsdebatte zwischen 1890 und 1933. Durch ihr jahrzehntelanges Engagement hatte sie sich den Ruf einer Expertin auf dem Gebiet der Prostitutionsbekämpfung erworben und prägte die sozialreformerischen Debatten sowohl des Kaiserreichs als auch der Weimarer Republik entscheidend mit.

Mit ihrem Engagement in der Frauenbewegung änderte sich Anna Pappritzʼ Leben von Grund auf. Anna, die weder heiratete noch nach heutigem Kenntnisstand je ein nichteheliches Verhältnis zu einem Mann hatte, pflegte eine sehr enge Beziehung zu Margarethe Friedenthal (1871-1957), die zu ihrer lebenslangen Freundin und Lebenspartnerin wurde. Ihr neues „Lebensmodell“ entsprach nun der Lebenskultur der „Aktivistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung“, welche eigene „Formen weiblicher Freundschaften“ und Paarbeziehungen entwickelte.

In ihrem jüngst aufgefundenen „Indischen Tagebuch“ allerdings kommt auch eine andere Seite von Anna zum Vorschein: ganz im Mainstream ihrer Zeit nutzt die engagierte Frauenrechtlerin auf einer Reise koloniale Privilegien und verschließt sich gegenüber der indigenen Bevölkerung keineswegs dem kolonialen, rassistisch geprägten Überlegenheitsdenken. Ob für Anna Pappritz die Vermeidung der Infektion mit der in Indien zu dieser Zeit noch grassierenden Pest und Cholera dafür ausschlaggebend war, die Distanz zur Bevölkerung nicht zu durchbrechen, kann nur vermutet werden. Immerhin war ihre Großmutter mütterlicherseits, Pauline v. Stülpnagel, geb. v. Rohr (1805-1850), an Pest und Cholera gestorben. Es bleibt eine besondere Herausforderung, die Erweiterung von Annas Handlungsspielräumen nicht gegen Rassismus aufzurechnen oder umgekehrt, sondern auch die verstörenden, weil widersprüchlichen Facetten ihres Wesens in den Blick zu nehmen – und dabei zu differenzieren, ohne zu relativieren

Anna Pappritz starb am 8. Juli 1939 und wurde auf dem Friedhof des Rittergutes ihrer Familie in Radach beigesetzt.

Die Verwendung und der Abdruck der Bilder zu Anna Pappritz erfolgen mit freundlicher Genehmigung von Frau Dr. Kerstin Wolff, Archiv der Deutschen Frauenbewegung (AddF), Kassel.